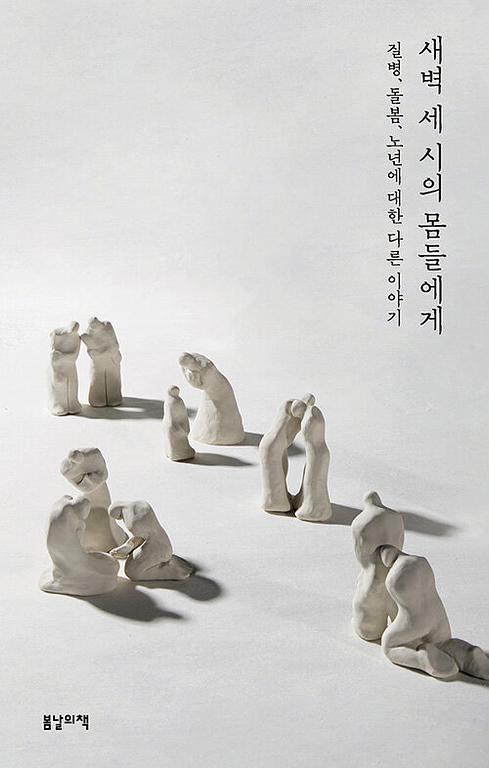

새벽 세 시의 몸들에게

새벽 세 시의 몸들에게

새벽 3시는 카론의 배를 타고 레테의 강을 건너는 죽음과 같은 잠의 시간이다. 그러나 새벽 세 시의 몸들은 이 순간이 형벌과 다름없는 시간이 된다. 몸의 고통은 거세지고, 외로움은 경악할 정도로 깊어지며 불면은 또렷해서 의식은 대낮보다 훨씬 더 명료해진다. 잊고 살았던 몸이 비로소 지각되는 순간이다

이 책의 저자들은 혼자 깨어 오롯이 그 고통과 마주하며 견뎌야 하는 몸들을 “새벽 세시의 몸”이라 명명했다.

작년, 갱년기의 터널을 지나며 알 수 없는 몸의 고통을 직면해야 했던 세월이 있었기에 이 책의 표제는 나에게 참으로 공감이 됐다. 광풍과 같은 몸의 시위에 무너지며 그동안 늘 누군가의 보호자였던 내가 순간 돌봄을 받는 입장이 되고 보니 가족들의 걱정과 돌봄이 한없이 부담스럽고 미안하고 죄스럽기까지 했다. 다행히 그 아픔으로부터 기어이 빠져나올 수 있었지만 이후 돌봄을 받는 것과 죽음은 내 현실과 맞닿아 누군가의 몫이어야 할 일이겠구나 생각하니 마음이 참 무거웠다.

생노병사에서 자유로울 자는 아무도 없다. 그 삶 안에서 불가피할 수 밖에 없는 돌봄은 그동안 가족 내 여성이 맡는 게 대부분이었다.

기에서 겪게 되는 독박, 희생, 고통들은 너무나 사소하고 사적인 일로 정책입안자들도 세심하게 다루지 않았었다.

간병살인이라는 안타까운 사연들도 종종 전해지고 있다. 어찌보면 돌봄은 ...