딸의 얼굴을 떼어 자기 얼굴에 붙인 마녀에 대하여

2024/04/28

나는 하도 운이 없어서

나 자체가 징크스라고 생각했다.

“이렇게 예쁜 애를 니가 낳았을 리가 없어.”

나는 내 몸을 사랑할 수 없었기 때문에

딸에게서 육체적 균형을 찾으려는

진화생물학적 의무감이 있었다.

그놈의 경도, 그놈의 천착.

“예술가의 조건이 뭔지 아니?

지구력이야. 르누아르는 4천 점도 넘게 그렸어.”

“작가로서 너에 대해 얘기해 봐”

그런 질문은 죽을 때까지 적용될 것이다.

그들은 항상 제 뜻대로 안 되는 미술판에 화를 내면서

분노에 뒤따르는 자기들의 예술적 순박함을 과시했다.

파라가 없으면 지구가 돌아가지 않았다.

참깨 라면에 달걀이라도 얹어주면

내가 산수를 푸는 반려견이라도 되는 양

칭찬해 주었다.

삶 전체를 저돌성으로 무장한 시기에는

어떤 환란도 막을 자신이 있겠지.

나는 모든 사람이 모든 사람에게

이건 해도 되고, 저건 해도 안된다고 윽박지르는

도그마 속에서 자랐다. 나더러 뭔가를 강요한

사람들도 그들의 부모와,

그 부모의 부모가 하라는 걸 하며

살았을 테니까.

자세히 묻지 않았다. 비밀은 나도 있으니까.

위대한 사람도 뒷마당에는 고아가 울고 있어.

나는 파라의 얼굴이었던 내 얼굴을 만졌다.

나는 그냥 뼈 위에 올려둔 두꺼운 장갑과 같았다.

아우슈비츠 정원은

죽음을 앞둔 사람들이 수년에 걸쳐 만들었다.

살해당할 날을 기다리며

정원을 만드는 마음은 무엇이었을까.

‘딸 없이 혼자 사는 무명 화가입니다’

우리는 함께 늙어가지 못할 것이다.

그래도 내가 딸의 얼굴을 떼어

자기 얼굴에 붙인 마녀라는 사실은

달라지지 않을 것이다.

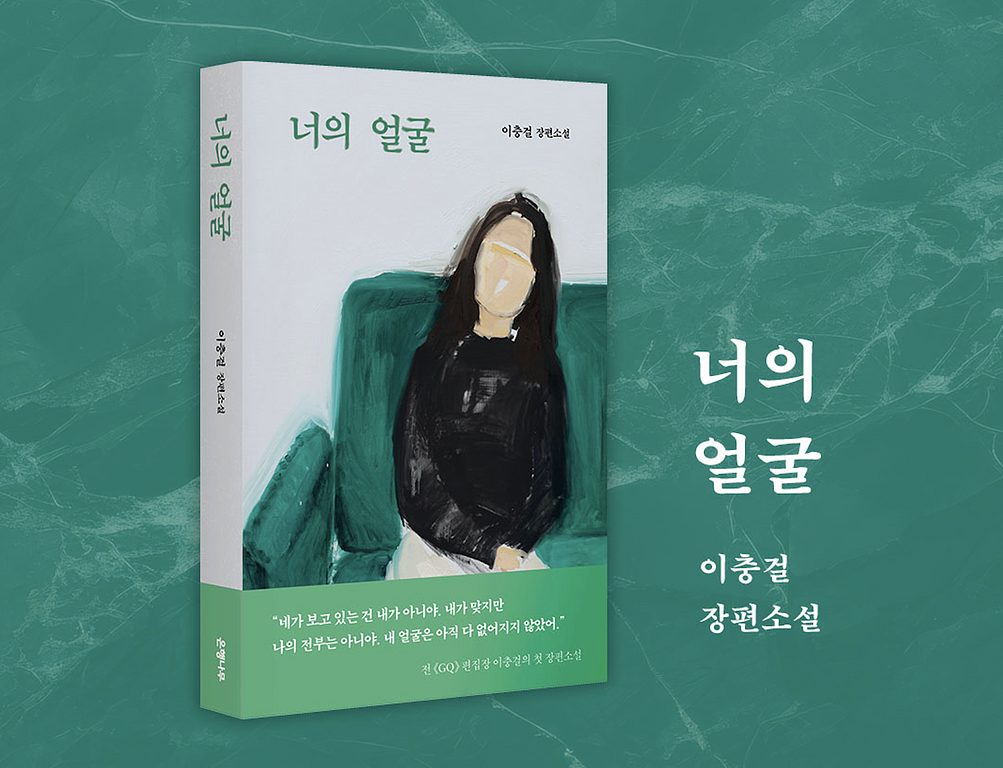

책을 덮고 며칠이 지났다. 읽는 동안 발췌를 했고 발췌를 하며 탄성과 박장대소, 낮은 한숨이 오갔다. (구획으로 나뉜 산업을 장르라고 말할 수 있다면) 소설은 내게 영화만큼 다채로운 감흥을 주는 장르는 아니다. 감정 전이와 이입, 동일시의 겹과 너비가 달라서. 전에는 이 차이를 분명히 주장할 수 있었다. 지금은 상황이 다르다. 내게도 딸이 있으니까. 전 지큐 코리아 편집장 (그는 모든 미디어가 ...

Copywriter. Author.

『저항 금기 해방-여성영화에 대하여』, 『너의 시체라도 발견했으면 좋겠어』, 『도로시 사전』, 『광고회사를 떠나며』, 『저녁이 없는 삶』 등을 썼다.

신춘문예 단편소설 당선. sk0279@naver.com