[콘서트] KBS 교향악단 792회 정기 연주회 (23/7/14)

2023/07/15

KBS 교향악단이 내홍을 겪었다는 것은 알 만한 분들은 다 아는 얘기다. 개인적으로 연주회에 가는 둥 마는 둥 했던 시절도 있었는지라, KBS 연주회에는 여의도에 갔던 대학 시기 이후 이래저래 한 번도 가지 않았다. 가면서도 좀 걱정을 했다는 - 그래서 기대 수준이 낮았다는 much ado.

그런데 예매하러 들어가 보니 거의 남은 좌석이 없었다. 아마 피아니스트 이름 때문일 텐데, 다발성 경화증(multiple sclerosis)에 걸렸다가 회복하여 다시 연주회를 연다는 스토리가 내 귀까지 들려올 정도니까. 2층 중간이 다행히 한 자리 비어 있었음(아래 사진 참고). 개인적으로 1층 앞쪽 좌석은 비싸기도 하려니와 소리를 쾌적하게 들을 수 없는 경우가 제법 있어서 자리가 있어도 구매하는 일이 거의 없다.

프로그램이야 워낙 유명하니 굳이 설명이 필요없다. 연주회에 가기로 결심한 큰 이유가 실황에서 고전파 시대의 2관 편성 음악을 듣기가 의외로 힘들다는 것이었다. 그 익숙한 레오노레 서곡 3번을 연주회장에서 서울 상주 'big 3' 오케스트라의 연주로는 쉽지 않다... [1]

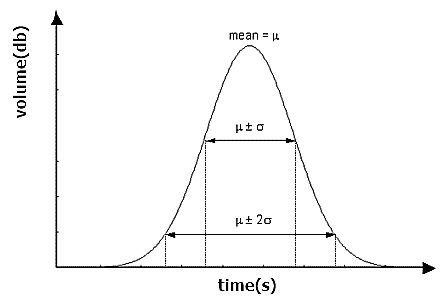

레오노레 서곡의 첫 화음. 타격의 분산(σ)이 꽤 크다. ㅎㅎ

전체적으로 서곡은 실황으로 충분히 즐길 수 있었다. 중간의 유명한 off-stage trumpet call이 조금만 음량이 더 작았으면 했지만 ㅎㅎ (어디서 연주했나 했는데, 왼쪽 무대 문 바로 뒤에서 분 모양이다)[2] 템포도 적절하고, 오케스트라가 클라이맥스까지 가는 음량 단계들을 상당히 제대로 살렸기 때문이다.

후반부의 차라투스트라는 대규모의 오케스트라 편성으로도 유명하다. 나는 솔직히 한국 오케스트라가 이 복잡한 곡을 상당한 삑사리 없이 한 빵에 잘 연주할 거라고는 70% 정도밖에 기대 안 했다. 그거보다는 훨씬 잘 했으며 효과도 훌륭했다. 지휘자 크리스티안 라이프(Christian Reif)는 특히 템포를 크게 느리게 잡거나 변동시키지는 않고, 정공법을 기본으로 살짝 조절한다고나 할까. 오케스트라 소리나 리딩에서 기본을 중시하는 스타일로 느꼈다. 그러니까 무시무시하게 휘몰아친다든가 이런 걸 크게 기대하셨다면 실망하셨을 수도... 하지만 ff에서도 결코 오케스트라 소리를 시끄럽게 만들지 않고, 크레센도 전에 너무 부풀어올라 더 커질 여지가 안 남는 등의 문제를 전혀 찾을 수 없었다. 전체적 구도에서 보면 맨 마지막 부분의 저음현을 좀 더 크게 내 주었으면 좋았겠지만 그건 큰 결점은 당연히 아니다.

들으면서 살짝 아쉬웠던 점은, 이 곡에서 매우 두드러지는 트럼펫 주자께서 좋은 컨디션은 아니었다는 것이다. 맨 처음 '자연의 동기'에서도 첫 음이 안정적이지 않았고, 중간에 아래 만화처럼 놀림받는 악구에서는 만화가 생각나 살짝 웃을 수밖에 없었다. ㅎㅎ

앙코르는 '카발레리아 루스티카나' 간주곡이었는데, 오르간을 쓸 수 있으니 아주 좋은 선택이었다. 현을 노래부르는 방식도 나무랄 데 없었으니까.

협주곡은 그다지 좋았다 평을 하기는 어렵다.

나는 이 피아니스트의 음악을 무엇으로건 전혀 들어 본 적이 없는데, 이 실황에서는 피아노 소리는 "약주에서는 신비스럽다. 그런데 '중간의 뉘앙스'가 들리지 않는다"고 할 수 있겠다. 뻔한 소리 같지만 피아노의 음향은 약주에서 중간 정도, 최강주(ff)까지 소리가 연속적으로 변화한다. 중간 정도의 소리까지 '약간 물 먹은 듯한' 느낌이랄까. 얇은 베일을 뚫는 느낌? 최강주는 그렇지 않았으니, 이건 뭐가 잘못인지 모르겠다. 강약을 강조하는 부분도 통상과는 상당히 다른데, 솔직히 그다지 성공적으로 들리지는 않았다 고백한다.

음색까지는 피아노의 문제였을 수도 있지만, 템포 쪽은 더 이상하게 들렸다. 등장하자마자 말이다.

위처럼 오케스트라가 C음을 끝내면 피아노가 들어오도록 악보에 지시되었다(16분쉼표에 유의). 그런데 어제는 2분음표 정도 길이만 끝내고 오케가 울리고 있는데 바로 들어왔다. 내가 들어 본 피아니스트들은 거의 아무도 이렇게 연주하지 않는다[3]. 그뿐 아니라 (어딘지 정확히 기억은 안 난다만) 피아노와 오케 박자가 어긋나서 지휘자가 재빨리 박자를 맞춰 수정하는 모습도 봤다.[4] 이런 세부 템포 말고도 전체 설정도 좋았는지는 좀 의문이다; 가령 3악장 시작 때 템포가 상당히 빨라서 속으로 '어 코다의 빠른 템포 어쩌려고' 했는데... 아니나 다를까, 시작 때보다 코다 들어가기 바로 전이 더 느렸다[5]. 베토벤 피아노 협주곡 3~5번의 종악장은 다 '밀어붙이는 템포'임을 감안해야.

그렇다고 전반적으로 피아니스트의 집중력이 최고여서 잘 된 부분에서는 듣기 좋았나? 그것도 아니었다. 예를 들면, 2악장에서 주제 부분이 돌아온 다음 피아노가 다시 들어오는 부분이 있다. 베토벤의 음계는 '그냥 음계가 아니구나'를 깨닫게 해 주는 아름다운 장면이다. 그런데 이 부분에서 미리 손을 올리지 않길래 뭐 하려나 했더니, 늦게 들어와서 허둥지둥 처리하고 마는 것이었다... OxzTL

역사주의 연주의 영향으로 고전파도 전보다는 템포를 좀 더 자유롭게 움직이는 경향이 됐다니, 템포를 변동시키는 자체가 문제는 아니다. 하지만 실수 말고도 3악장처럼 설정 자체에 의문이 가는 것은 이것과는 핀트가 좀 다를 것이다.

=========

오케스트라의 연주가 기대 이상으로 좋았는데, 내홍 이후 언제 이렇게 복귀됐냐고 같이 들은 지인 한 명에게 물으니 "요엘 레비 재임기 낭만 후기 레파토리들이 놀라울 정도로 좋아졌으며, 특히 근래의 '구레의 노래'가 정말 압권이었다"고 답했다. 가끔 느꼈던 관의 약점은 - 목관 음량이 일정 수준 이하로 잘 안 떨어지거나, 금관이 약간 삑사리가 들린다거나 - 실황이니까 충분히 OK할 수 있었고, 현은 크게 약점이 있다고는 전혀 말할 수 없었다. 어떤 면으로는 근래(약 2년 전?) 브루크너 8번을 연주할 때 들은 서울시향보다 더 나았다. 당시 서울시향은 악기군이 바뀔 때 연결되는 지점이 귀로 금방 들릴 정도로 고르지 않은 수가 많았기 때문이다[6].

지휘자의 연주를 수 년 전 들은 분 말씀을 들었는데, 당시보다 훨씬 잘 돌아가는 느낌이라고. 그 분도 당연히 "그 때는 꼬꼬마였으니까요"라 덧붙임. 성장하는 신예 한 분을 본 느낌이다. 아직 젊으시니까 시간은 충분할 듯.

하지만 독주자 얘기는 다르다. 2~3년 전의 라벨 협주곡은 괜찮았다고 한 분께서 말씀해 주셨는데, 베토벤을 이런 식으로 연주한다면 솔직히 크게 흥미롭지 않다. 내 옆에 앉으신 분은 급하게 오셨는지 협주곡은 거의 주무시는 듯했는데, 아는 분이 아니라 "별로 손해 안 보셨습니다"라 말은 못....

漁夫

ps. 나는 집중해 들을 때 손을 머리에 받치고 팔꿈치를 무릎에 얹는 버릇이 있는데, 2층이 경사가 좀 있기 때문에 뒷자리 시야에 방해가 안 될 것이라 생각했다. 그런데 더 뒷쪽 좌석의 한 분께서 가린다 말씀을 해 주셨다. 민폐라 생각하셨을 뒷자리 분들께 죄송하다 전하고 싶다.

[1] 내가 오케스트라 기획자라면, 정규 2관 편성 오케스트라를 만들어서 초기 낭만파 정도까지 주요 레파토리를 연주하겠음. 3관 편성에 추가되는 악기들은 객원 멤버 쓰고. '주피터'가 서울에서 1년에 한 번이나 연주될까? 한국 상황에 2관 편성을 big 3에서 무대에 올리기 쉽지 않은 줄은 이해한다만, 그 결과로 고전 시대의 레파토리들을 듣기 힘든 것은 참 아쉽다.

[2] 롯데 홀은 무대 중앙 뒤에서 off-stage call을 할 문 같은 구조가 없다. 왼쪽이나 오른쪽 중 선택할 수밖에 없는데, 객석 자리에 따라 소리에 차가 생길 수밖에 없다.

[3] 울림이 끝나자마자 거의 바로 들어오는 사람도 있다(Barenboim/BPO, Warner 녹음). 하지만 대다수는 16분음표보다 더 사이를 둔다. 이것이 이상하지 않은데, 악보의 쉼표가 명백히 분절을 암시하기 때문이다. 들어 본 사람은 박하우스(Decca stereo), 켐프(DG mono), 슈나벨(EMI 녹음), E.피셔(EMI), A. 피셔(DG), 길렐스(1969 실황), 카첸(Decca), 코바체비치(Philips), 아르헤리치(DG), 굴다(Decca), 우치다(실황), 부흐빈더(DG), 키신(EMI), 폴리니(DG; 아바도), 페라이어(Sony), 하스킬(Philips), 리히테르(EMI), 리히터-하저(EMI), 제르킨(Sony; Bernstein), 브렌델(Philips; Rattle), 바두라-스코다(Westminster), 아라우(Philips; 데이비스), 안스네스(Sony).

[4] 이런 건 지휘자의 패시브 스킬이어야 하니 합창까지 낀 대편성 작품에서는 가끔 실황에서도 보인다. 쉽진 않지만... 지휘자뿐 아니라 반주자의 패시브 스킬이기도 한데 (ㅎㅎ)

[5] 처음부터 빠르게 잡는 연주가 없진 않지만, 그 경우 코다를 더 빨리 하기 어렵다는 문제가 생긴다. 카첸(link)을 들어보자. 이것보다, 어제 연주는 시작은 더 빨랐는데 코다는 더 느렸다.

[6] 오르간 소리처럼 악기군이 바뀌면서 연결되는 악구가 매우 많은 브루크너의 교향곡에서, 이건 생각보다 더 신경을 쓰이게 하는 귀찮은 문제다.

漁夫란 nick을 오래 써 온 듣보잡입니다. 직업은 공돌이지만, 인터넷에 적는 글은 직업 얘기가 거의 없고, 그러기도 싫습니다.

.jpg)

@jaschaheif 이런 생각을 하신 분이 현장에 적어도 둘은 더 있었기 때문에 ㅎㅎ

잘 읽고 갑니다^^

@jaschaheif 이런 생각을 하신 분이 현장에 적어도 둘은 더 있었기 때문에 ㅎㅎ