[얼에모2] 숯덩이 같은 속내를 걷어내며

2023/05/18

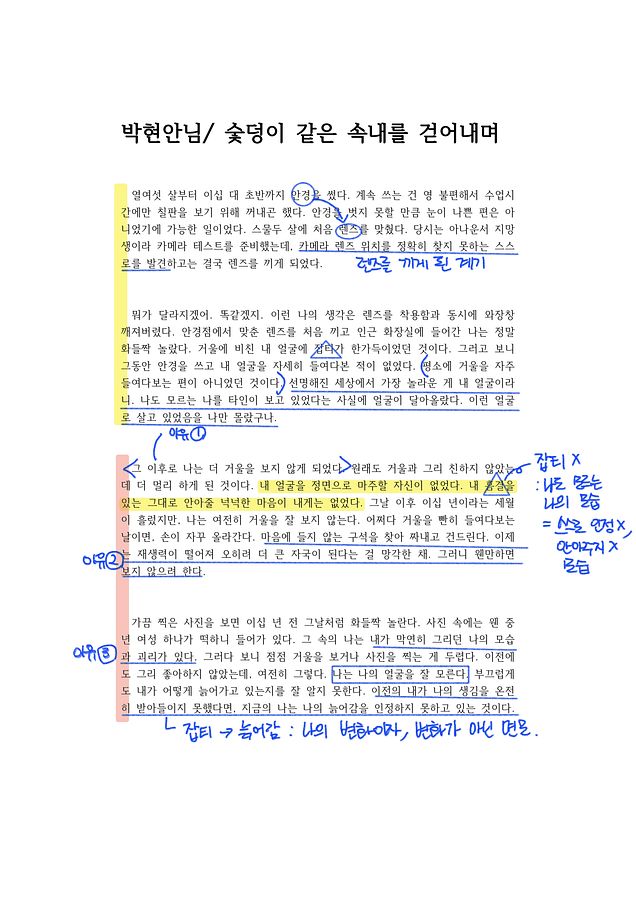

열여섯 살부터 이십 대 초반까지 안경을 썼다. 계속 쓰는 건 영 불편해서 수업시간에만 칠판을 보기 위해 꺼내곤 했다. 안경을 벗지 못할 만큼 눈이 나쁜 편은 아니었기에 가능한 일이었다. 스물두 살에 처음 렌즈를 맞췄다. 당시는 아나운서 지망생이라 카메라 테스트를 준비했는데, 카메라 위치를 정확히 찾지 못하는 스스로를 발견하고는 결국 렌즈를 끼게 되었다.

뭐가 달라지겠어. 똑같겠지. 이런 나의 생각은 렌즈를 착용함과 동시에 와장창 깨져버렸다. 안경점에서 맞춘 렌즈를 처음 끼고 인근 화장실에 들어간 나는 정말 화들짝 놀랐다. 거울에 비친 내 얼굴에 잡티가 한가득이었던 것이다. 그러고 보니 그동안 안경을 쓰고 내 얼굴을 자세히 들여다본 적이 없었다. 평소에 거울을 자주 들여다보는 편이 아니었던 것이다. 선명해진 세상에서 가장 놀라운 게 내 얼굴이라니. 나도 모르는 나를 타인이 보고 있었다는 사실에 얼굴이 달아올랐다. 이런 얼굴로 살고 있었음을 나만 몰랐구나.

그 이후로 나는 더 거울을 보지 않게 되었다. 원래도 거울과 그리 친하지 않았는데 더 멀리 하게 된 것이다. 내 얼굴을 정면으로 마주할 자신이 없었다. 내 흠결을 있는 그대로 안아줄 넉넉한 마음이 내게는 없었다. 그날 이후 이십 년이라는 세월이 흘렀지만, 나는 여전히 거울을 잘 보지 않는다. 어쩌다 거울을 빤히 들여다보는 날이면, 손이 자꾸 올라간다. 마음에 들지 않는 구석을 찾아 짜내고 건드린다. 이제는 재생력이 떨어져 오히려 더 큰 자국이 된다는 걸 망각한 채. 그러니 웬만하면 보지 않으려 한다.

가끔 찍은 사진을 보면 이십 년 전 그날처럼 화들짝 놀란다. 사진 속에는 웬 중년 여성 하나가 떡하니 들어가 있다. 그 속의 나는 내가 막연히 그리던 나의...

[합평]

안경을 벗고 렌즈를 끼며 비로소 자세히 바라본 거울 속 자신의 얼굴에 화들짝 놀라는 모습이 실감 나게 그려지는 듯합니다. 저도 눈이 나빠 안경을 끼다 안 끼다 하다 스물아홉 살에 라식수술을 받았습니다. 평소 수업 시간 이외엔 안경을 잘 쓰지 않고 다녔는데 흐릿한 얼굴, 흐릿한 세상이 생각보다 나쁘지 않았습니다. 그러다 렌즈를 꼈을 때, 라식 수술 후 선명해진 세상은 마치 새로 태어난 것 같은 기분이었습니다. 너무 자세히 보이는 얼굴이 낯설어 거울을 보기 싫었던 적이 있어 많은 공감을 하며 읽었습니다.

잡티, 흠결, 큰 자국과 같은 단어들을 통해 거울을 보려 하지 않는 이유와 자신의 얼굴을 대하는 복합적인 감정들이 느껴졌습니다.

저는 이제 다시 돌아갈 수 없는 젊음, 그 자체만으로도 빛나는 시절이 부럽고 가끔 눈물 나게 그리울 때가 있습니다. 하지만 젊음이 모든 것을 감출 수 있는 강력한 무기라는 표현이 인상적이었습니다. 젊음에 대한 동경보다는 유한한 것이기에 결국 모든 것이 드러날 수밖에 없다고 쓰셨더라고요. 외적인 모습보다는 살아가는 태도와 마음의 중요성을 강조하고 있다는 생각이 들었습니다.

더불어 마흔을 훌쩍 넘은 내 얼굴에도 감출 수 없는 지문들이 새겨져있구나, 그 지문은 무엇을 말하고 있을까? 곰곰이 생각에 빠져봅니다. 살짝 두려운 마음이 들기도 하고요.ㅜ

끊임없이 마음을 가꾸고 정화하는 현안님의 속내는 결국 순하고 아름다운 지문으로 새겨지지 않을까 짐작을 합니다.

분명 누구보다 온화한 얼굴을 마주하는 현안 할머니가 되시리라 생각합니다.

사유하는 현안님의 글 잘 읽었습니다. ^^

두 번째 [얼에모]이지만 합평은 여전히 서툴고 어색합니다. 잘 부탁드립니다. ^^

눈이 나빴던 탓에 뒤늦게 마주한 자신의 민낯에 화들짝 놀랐던 과거의 박현안이 눈앞에 그려집니다. 거울 보는 일도 사진찍는 일도 점점 피하게 되는 요즘, 비슷한 감정의 선을 공유하고 있는 글을 만나 재미있게 읽었습니다.

저도 얼굴에 뭘 찍어바르는 걸 귀찮아 하기도 하고, 시간이 지나면 자연스럽게 늙는 거라고 생각했었습니다만, 어느새 하얀 거짓말이 되어, 저 역시도 자연스럽게 늙고 싶지 않다는 걸 인정하지 못하는 상황인 듯합니다. 말로는 세월의 풍파를 두려워하지 않는 것 같지만, 내심 세월을 무서워하고 있는 것이죠.

얼굴이 지문이 되는 순간이라는 문장이 글 전체에서 가장 와닿네요. 이 문장을 쓰기까지 많은 단어 선택과 곱씹음이 있었을 것 같다는 추론 아닌 추론을 해봅니다.

좋은 글 덕분에 주말 간 제 얼굴에 대해 깊게 생각해 보게 됩니다. 감사합니다.

[합평]

이렇게 얼에모2에서 만나 합평을 하게 되었어요^^

저희 집 뒤뜰에 아주 큰 나무가 한 그루 있는데 커다란 나뭇가지 사이에 새집이 있어요. 아침이면 이름을 아직 알지 못하는 새들이 주변을 날아다니며 노래를 불러요. 공중에 떠있는 새집에는 새알도 있을까? 이제 막 깨어난 아기 새도 있을까, 아기 새가 있다면 곧 날아갈 준비도 할까 하는 생각을 하면서 하늘을 바라보기도 해요.

현안님의 글 흐름은 마치 이제 막 날개를 펼치려는 한 마리의 새를 연상케해요.

안경으로 가려졌던 얼굴, 렌즈를 끼고 대면한 민낯, 거울을 보지 않으려는 몸부림, 거울을 외면했기에 더 이상 마주하지 않았던 얼굴까지 흘러오다 다시 거울 앞에서 얼굴과 마주하는 모습이 그려져요.

로션과 선크림을 바르는 것은 흔히 말하는 '꽃단장'이기 보다는 조금 더 단단해진 모습으로 내 얼굴을 마주하겠다는 '다짐'은 아닐까 하는 생각도 들고요.

저는 늘 내일의 나는 오늘의 나가 만들어준다고 생각해요.

매일 숯덩이 같은 속내를 걷어내는 현안님은 말간 얼굴을 하고 늙을 수 밖에 없고요.

그리고 현안님은 지금 참 예뻐요.

다음 글에서 또 만나요!

저도 거울을 보기가 싫어서 피하는 순간들이 있었어요. 지금은 가능하면 거울을 볼때 얼굴에 미소를 지으면서 미소하는 얼굴을 보려고 노력을 하고 있어요 .. 저는 엄마의 세월이 담긴 얼굴을 볼때 웃는 미소가 너무나도 아름답다고 생각해요. 이렇게 멋진 글을 작성하시는 현안님의 글이 그 자체로 이쁘답니다!!^ ^

@청자몽 헙!!! 그런 방법이!!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 부끄럽습니다;;;

시커먼거는.. 요새 앱이 잘 나와서, 밝게 바꿔주는걸로 해서 봐버렸죠 ㅎㅎㅎ. 저는 '전직개발자 b'

원래 자기 얼굴은 잘 몰라요. 마치 자기 목소리를 모르는거랑 같을지도.. 녹음해서 다시 들어보면 내 목소리가 낯설잖아요.

@청자몽 앗!! 멋준님이 올리신 사진이 있었군요 ㅋㅋㅋ 오마이뉴스는 사진을 걸어야 할 것 같아서.. 찾다보니 넘 옛날 사진을 걸어놨어요. 제일 시커먼 걸로요;;; ㅋㅋ

전에 어떤 분이 제가 꽤 날카롭게 글을 쓴다고 평해주셔서 놀란 적이 있거든요. 전 제가 별로 날카롭지 않다고 생각하고 있었더라고요. 아마 그 점 때문에 제가 매서운 인상일 거라 생각하신 게 아닐지..

이 글도 별로 다르지 않다 생각했는데 달라 보인다니!

그러고 보니 저는 제 얼굴만 모르는 게 아니라, 제 글이 어떻게 읽히는지도 잘 모르고 있는 것 같아요;;;

뭔가 평소와 다른 느낌의 글이지만, 그래서 더 친근해요. 콩나무님 댓글에서 보니 원래 쓴 글이 이 글이 아니라고 하셨네요. 그렇구나. 그래도 이 글도 좋아요.

전에.. 언젠가 멋준님이 오픈톡인가? 하신 글에 마스크 쓰고 눈만 보이는 얼굴을 봤는데, 상상했던 이미지와 달리 너무 예쁘셔서! 다시 보게 됐어요. 처음에 글로만 볼때는 좀 날카롭고 매서운 인상일거 같았거든요.

그 다음에 브런치 링크 타고 가서 오마이뉴스 기사에 보다가 기자님 이름이랑 얼굴을 보고, 처음 봤던 이미지처럼 예쁘고 고우시구나 했어요. 앵커를 하셨어도 될거 같단 생각이 들었어요.

@홍지현 얼굴에 손을 너무 많이 대면 부자연스럽죠 ㅜㅜ 나이에 맞지 않는 얼굴은 좀 이상해 보이기도 하고요. 잘 늙어가는 게 참 중요해 보여요.

@천세곡 와 감사합니다. 노년의 주름은 없앨 수 없고 그대로 박히기에 지문이라는 말이 떠올랐어요. 손의 지문이 타고 나는 것이라면, 얼굴의 지문은 내가 만들어가는 게 아닐지. 공감 감사해요!

@똑순이 저도 곱게 늙고 싶어요. 누구보다 평온한 얼굴을 지닌 할머니가 되는 게 꿈입니다 ㅋㄷ 똑순이님도 얼굴에 대한 글 써주세요. 넘 보고 싶습니다!

살아 온 세월이 얼굴에 묻어 난다고 하지만 저는 곱게 늙고 싶습니다.

누가 봐도 잘 살았다 할 정도로요.

오늘도 출근 하면서 김치 와이키키 하면서 출근을 합니다.

우리 곱게 곱게 늙어 가기를~~~^^

@홍지현 얼굴에 손을 너무 많이 대면 부자연스럽죠 ㅜㅜ 나이에 맞지 않는 얼굴은 좀 이상해 보이기도 하고요. 잘 늙어가는 게 참 중요해 보여요.

@천세곡 와 감사합니다. 노년의 주름은 없앨 수 없고 그대로 박히기에 지문이라는 말이 떠올랐어요. 손의 지문이 타고 나는 것이라면, 얼굴의 지문은 내가 만들어가는 게 아닐지. 공감 감사해요!

@똑순이 저도 곱게 늙고 싶어요. 누구보다 평온한 얼굴을 지닌 할머니가 되는 게 꿈입니다 ㅋㄷ 똑순이님도 얼굴에 대한 글 써주세요. 넘 보고 싶습니다!

첫 댓글 감사합니다^_^ ㅎㅎ

현안님의 글과 제 글의 결이 비슷하게 느껴집니다 ㅎ 제 나이즈음 모두가 느끼는 감정이라 그럴까요?!! 곱게 늙어 갑시다!!^^

할머니때의 모습은 해맑고 아름다운 그런 모습일 것 같습니다. 왜냐면, 지금 매일 숯검댕이를 치워가고 있기 때문이죠..더 이상 치워낼 것이 없게된 때가 오면, 그 얼굴은 환하게 아름다운 빛이나는 얼굴일 것입니다. 비록 세월의 주름이 남아 있을 지라도...

"꽁꽁 숨겨놨던 검은 속내도, 감춰왔던 뾰족함도, 남몰래 찡그리던 순간들도, 마흔이 넘어가면 더는 감출 수 없는 지문이 되어 얼굴에 조금씩 표출된다."

지문이라는 표현이 너무 좋습니다. ^^

저도 거울 보기 두려워하는 편인데 너무 미워하거나 속상해 하지말고, 인생의 흔적으로 잘 받아들여야겠어요.

저는 자연스레 늙어가는 모습이 더 아름답게 느껴집니다. 억지로 세월의 흐름을 막으려고 얼굴에 이런저런 공사를 하시는 분들을 보면 사람이 아니라 플라스틱 같아서 흉하다 느껴집니다. 제 눈엔 어색해 보이는데, 그 사람은 그게 이쁘다고 생각하고 그러는 걸 텐데... 사람들의 취향은 제각각입니다.

저도 멀 잘 안 바릅니다. ㅎㅎㅎ 선크림도 외출시간이 길지 않으면 그냥 건너뜁니다. 외출시간이 길면 얼굴이 타는 게 아니고 익어서 낮술 해서 뻘겋게 취한 사람이 되기에 어쩔 수 없이...

@클레이 곽 정말 그랬으면 좋겠어요. 댓글 읽으며 눈물이 핑 도네요. 좋은 말씀 넘 감사해요!!

@콩사탕나무 저도 모르게 넘 좋아서 그만 웃고 나왔.. ㅋㅋ 글 하나둘 올라오니 넘 좋네요!! 쓴다고 고생하셨어요!!

[합평]

안경을 벗고 렌즈를 끼며 비로소 자세히 바라본 거울 속 자신의 얼굴에 화들짝 놀라는 모습이 실감 나게 그려지는 듯합니다. 저도 눈이 나빠 안경을 끼다 안 끼다 하다 스물아홉 살에 라식수술을 받았습니다. 평소 수업 시간 이외엔 안경을 잘 쓰지 않고 다녔는데 흐릿한 얼굴, 흐릿한 세상이 생각보다 나쁘지 않았습니다. 그러다 렌즈를 꼈을 때, 라식 수술 후 선명해진 세상은 마치 새로 태어난 것 같은 기분이었습니다. 너무 자세히 보이는 얼굴이 낯설어 거울을 보기 싫었던 적이 있어 많은 공감을 하며 읽었습니다.

잡티, 흠결, 큰 자국과 같은 단어들을 통해 거울을 보려 하지 않는 이유와 자신의 얼굴을 대하는 복합적인 감정들이 느껴졌습니다.

저는 이제 다시 돌아갈 수 없는 젊음, 그 자체만으로도 빛나는 시절이 부럽고 가끔 눈물 나게 그리울 때가 있습니다. 하지만 젊음이 모든 것을 감출 수 있는 강력한 무기라는 표현이 인상적이었습니다. 젊음에 대한 동경보다는 유한한 것이기에 결국 모든 것이 드러날 수밖에 없다고 쓰셨더라고요. 외적인 모습보다는 살아가는 태도와 마음의 중요성을 강조하고 있다는 생각이 들었습니다.

더불어 마흔을 훌쩍 넘은 내 얼굴에도 감출 수 없는 지문들이 새겨져있구나, 그 지문은 무엇을 말하고 있을까? 곰곰이 생각에 빠져봅니다. 살짝 두려운 마음이 들기도 하고요.ㅜ

끊임없이 마음을 가꾸고 정화하는 현안님의 속내는 결국 순하고 아름다운 지문으로 새겨지지 않을까 짐작을 합니다.

분명 누구보다 온화한 얼굴을 마주하는 현안 할머니가 되시리라 생각합니다.

사유하는 현안님의 글 잘 읽었습니다. ^^

두 번째 [얼에모]이지만 합평은 여전히 서툴고 어색합니다. 잘 부탁드립니다. ^^

눈이 나빴던 탓에 뒤늦게 마주한 자신의 민낯에 화들짝 놀랐던 과거의 박현안이 눈앞에 그려집니다. 거울 보는 일도 사진찍는 일도 점점 피하게 되는 요즘, 비슷한 감정의 선을 공유하고 있는 글을 만나 재미있게 읽었습니다.

저도 얼굴에 뭘 찍어바르는 걸 귀찮아 하기도 하고, 시간이 지나면 자연스럽게 늙는 거라고 생각했었습니다만, 어느새 하얀 거짓말이 되어, 저 역시도 자연스럽게 늙고 싶지 않다는 걸 인정하지 못하는 상황인 듯합니다. 말로는 세월의 풍파를 두려워하지 않는 것 같지만, 내심 세월을 무서워하고 있는 것이죠.

얼굴이 지문이 되는 순간이라는 문장이 글 전체에서 가장 와닿네요. 이 문장을 쓰기까지 많은 단어 선택과 곱씹음이 있었을 것 같다는 추론 아닌 추론을 해봅니다.

좋은 글 덕분에 주말 간 제 얼굴에 대해 깊게 생각해 보게 됩니다. 감사합니다.

[합평]

이렇게 얼에모2에서 만나 합평을 하게 되었어요^^

저희 집 뒤뜰에 아주 큰 나무가 한 그루 있는데 커다란 나뭇가지 사이에 새집이 있어요. 아침이면 이름을 아직 알지 못하는 새들이 주변을 날아다니며 노래를 불러요. 공중에 떠있는 새집에는 새알도 있을까? 이제 막 깨어난 아기 새도 있을까, 아기 새가 있다면 곧 날아갈 준비도 할까 하는 생각을 하면서 하늘을 바라보기도 해요.

현안님의 글 흐름은 마치 이제 막 날개를 펼치려는 한 마리의 새를 연상케해요.

안경으로 가려졌던 얼굴, 렌즈를 끼고 대면한 민낯, 거울을 보지 않으려는 몸부림, 거울을 외면했기에 더 이상 마주하지 않았던 얼굴까지 흘러오다 다시 거울 앞에서 얼굴과 마주하는 모습이 그려져요.

로션과 선크림을 바르는 것은 흔히 말하는 '꽃단장'이기 보다는 조금 더 단단해진 모습으로 내 얼굴을 마주하겠다는 '다짐'은 아닐까 하는 생각도 들고요.

저는 늘 내일의 나는 오늘의 나가 만들어준다고 생각해요.

매일 숯덩이 같은 속내를 걷어내는 현안님은 말간 얼굴을 하고 늙을 수 밖에 없고요.

그리고 현안님은 지금 참 예뻐요.

다음 글에서 또 만나요!

저도 거울을 보기가 싫어서 피하는 순간들이 있었어요. 지금은 가능하면 거울을 볼때 얼굴에 미소를 지으면서 미소하는 얼굴을 보려고 노력을 하고 있어요 .. 저는 엄마의 세월이 담긴 얼굴을 볼때 웃는 미소가 너무나도 아름답다고 생각해요. 이렇게 멋진 글을 작성하시는 현안님의 글이 그 자체로 이쁘답니다!!^ ^